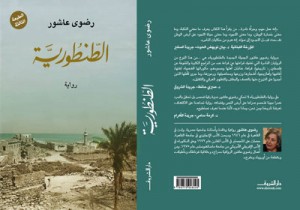

يمكن القول أن رواية “الطنطورية” للروائية رضوى عاشور لم تأت في سياقها كغيرها من الروايات، وإنما حملت بين دفتيها تميّزاً واضحاً من خلال طريقة السرد ومضمونه.

فقد أبدعت الكاتبة في جمعها بين ما هو واقعي، حقيقي والذي تمثّل بكل ما مرّ على الفلسطنيين من أحداث تاريخية موثّقة يعرفها كل منا، وعلى مدى سنوات طوال،منذ بداية النكبة وحتى يومنا هذا، وبين ما هو خيالي والذي تمثّل في شخصيات رقية وعائلتها وما جرى معها من أحداث.

وحياة هذه الشخصيات تشبه حياة الكثيرين من أبناء الشعب الفلسطيني، فقد برعت الكاتبة في جمعهم في عائلة واحدة لتسرد من خلالها وجع وألم الكثيرين من أبناء هذا الوطن الجريح.

فالرواية مكثّفة وغنية حتى لكأنّك تقرأ تاريخ شعب، ومن خلال معاناة عائلة، تقرأ معاناة شعب بأكمله.

ومما يلفت أيضاً قدرة الكاتبة على استحضار معاناة التشتت، بكل ما تعنيه هذه الكلمة من معنى،من ترك للديار والأرض عنوة، إلى الإنتشار في كل أصقاع الأرض، فحتى العائلة الواحدة نجد أفرادها مشتّتين كل واحد في بلد، فنجدهم في لبنان،في ابو ظبي، في مصر، في كندا… مما يدلّ على ثقافة واسعة، وقدرة كبيرة حتى تستطيع الجمع بين كل هذه الأماكن بكل خفّة ومرونة.

وأينما ذهبت تحمل معها فلسطين بفلكلورها، وزيّها، وأغانيها، وأهازيجها، وأطعمتها، وتراثها الشعبي… وهذا يؤشّر إلى الصمود، وإلى أنّ فلسطين باقية، ولن تندثر مع الزمن، بل ستعود بإذن الله وعزيمة أهلها، وهذا ما أشارت إليه الكاتبة بوضوح عندما علّقت مفتاح منزلهم في فلسطين في عنق حفيدتها التي ولدت للتو وهي ابنة حسن، وذلك بعد أن حملته الجدّةلسنوات طوال ولم تتعب، مثلها مثل الكثيرات من الأمهات والجدّات اللواتي ما زلن يحتفظن بمفاتيح بيوتهن، وذلك مترافق مع يقين راسخ بالعودة إلى تلك البيوت مهما طال بهم الزمن.

أمور كثيرة تستحق التّوقّف عندها في هذه الرواية، لكنني أردت أن أتوقّف قليلاً عند الخاتمة.

لقد قرأت عن أيّام التحرير ـ تحرير جنوب لبنان عام 2000 ـ وكتبت عنها، عن الناس الذين عادوا إلى بيوتهم وقراهم بعد 22 عاماً من تركهم لها بسبب الإحتلال الصهيوني الغاصب، وعن العيد والفرحة والإحتفالات، وعن أنّ ذلك أشعل في نفوس الفلسطينيين شعلة أمل لن تنطفئ، ولكن لم يخطر في بالي تلك الصورة الرائعة التي قدّمتها بكل اقتدار.

فقد جعلتنا نشعر أنّ فرحة الفلسطينيين بتحرير الجنوب اللبناني عام 2000 ربما أكبر من فرحة اللبنانيين أنفسهم، من خلال الرحلات التي نظموها على الحدود مع فلسطين، والإحتفالات والأهازيج، والأهم من كل ذلك اللقاء بالأحبة على الطرف الآخر من الذين توافدوا من كل فلسطين، لرؤية أقاربهم عبر السياج الشائك الذي يفصل بين الحدود.

ولعلّ صورة رقية التي كانت تقف على الجانب اللبناني وهي تعانق ولدها حسن الذي يقف على الجانب الفلسطيني يعطي رسالة إلى أن هذا السياج لن يقف حائلاً بين الفلسطينيين، ولن يفك لحمة هذا الشعب الذي سيعود يوماً إلى أرضه مهما طال به الزّمن، وأن هذا السياج لم يستطع أن يمنع رقية من الوصول إلى حفيدتها بتمريرها من فوقه ووضع المفتاح في عنقها وفي عهدتها ومن ثم إعادتها إلى والدها في فلسطين.

ماجدة ريا

الملتقى الثقافي الجامعي

الملتقى الثقافي الجامعي